料金表示がわかりにくいだけで、買い物したくなくなりますよね。

価格がわかりにくいと買い物をする気がなくなる

買い物をするときなどに、「税抜価格なのか、税込価格なのか」をあまり意識していなくて驚くことってありますよね。

たとえば、ちょっと奮発して食べた1,200円のランチを、

「税込価格だとおもって」会計をしたら、

「1,320円。あれっ、なんか思っていたよりも高いなぁ。」

となることがあったりしませんか。

「あっ、1,200円は税抜価格だったんだ。」

と気づいて納得をするのですが、何か腑に落ちない気持ちになりますよね。

また、子どものおつかいでも、

「ビーマンが150円だったら買ってきて。」

と買い物を頼んだとしても、

「145円って書いてあって、それが本当の金額かどうかわからないから買えなかった。。。」

ということもあったります(こどもだと税抜価格と税込価格に混乱をしてしまい、値段がわからなくなるようです)。

「あるお店では、税抜価格。」

「あるお店は、税込価格。」

だと混乱するのは、大人もこどもも影響はおなじですよね。

税抜価格のほうが、消費税の痛税感というものを感じ取ることができるので、あるべき姿だといわれる方も居ます。

しかし、「いちいちそんなに詳しく値札を見ない人間としては」、税込価格のほうが買い物はしやすいと感じます。

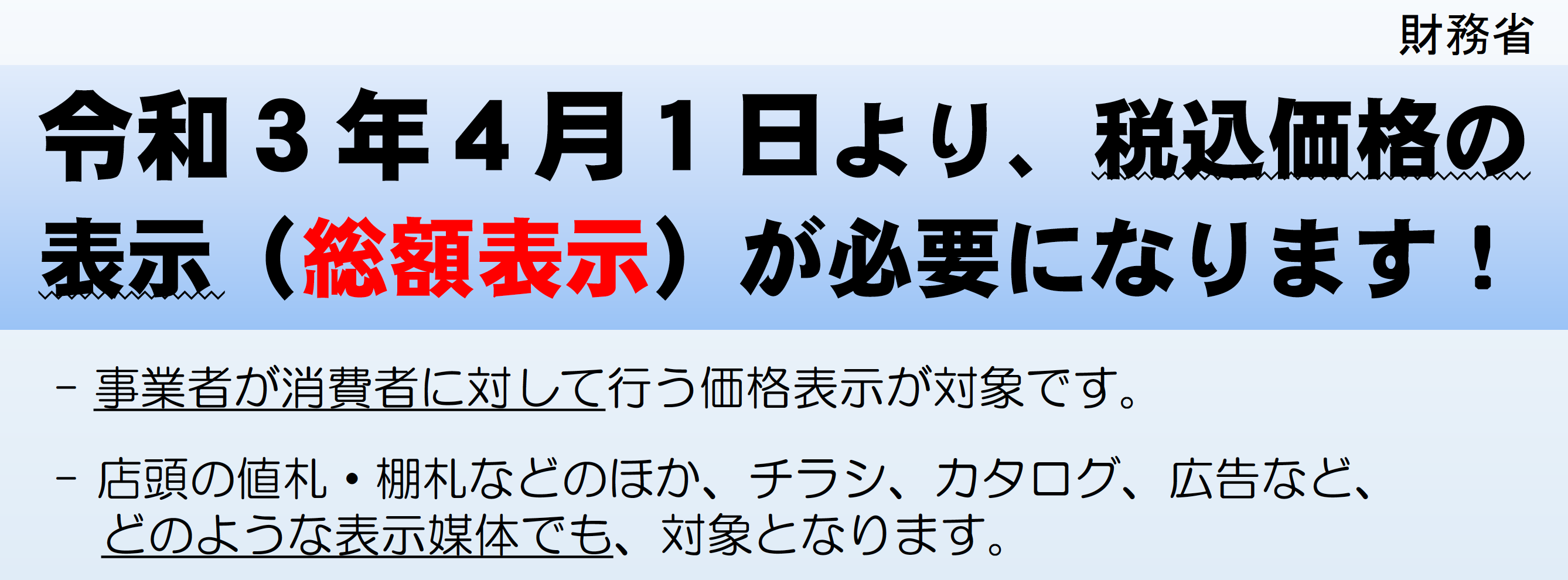

2021年4月1日からは、価格は税込価格が義務になります

価格はいくらなのかはっきり分かるほうが、買い物をするときに安心感があるものです。

そんな方に朗報です。

2021年4月1日からは、事業者(お店など)が消費者(あなた)に対して表示する値段の表記は、総額表示が義務となります。

「税込価格が、世の中のスタンダード」になります。

店頭の値札だけではなく、チラシ、カタログ広告など、どのような表示媒体でも、税込価格となります。

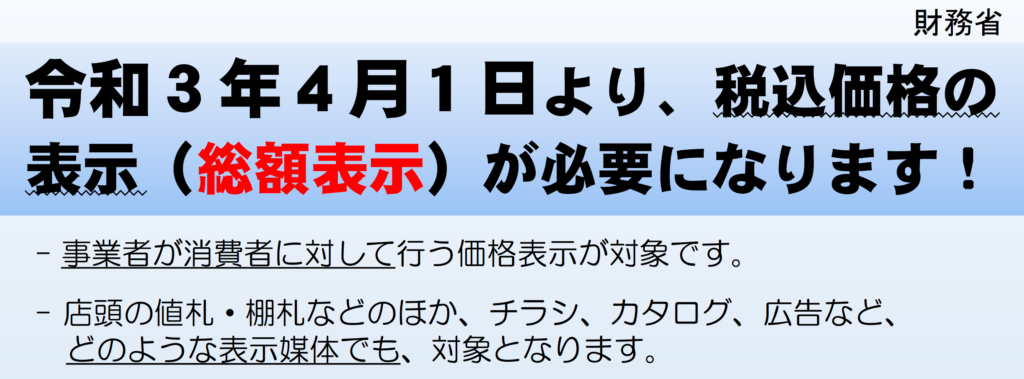

価格表示の例としては、財務省から以下のようなものが挙げられています。

税込価格で表示するといっても、いくつかのバリエーションが認められています。

しかし、ここはもうバシッと、

ランチ 1,320円!!!

と書かれていたほうが、気持ちがいいですよね。

それが、

ランチ 1,200円(税込1,320円)

という表記だと、一瞬混乱をするので避けてほしいと思います。

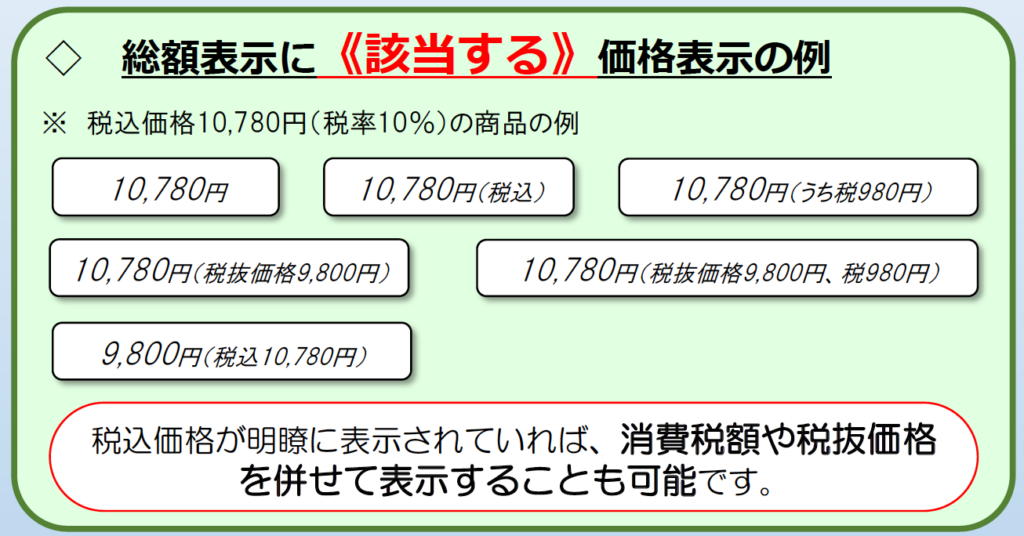

いままで認められていた、下記のような税抜価格での表示は禁止となります。

禁止といっても、特に罰則等は設けられていません。

とはいっても、「わかりやすさを重視するため」にも税込価格での表示が、世の中には求められています。

まとめ

税金を意識するためには、税抜表示のほうがいいという意見もわかります。

しかし、買い物をするときに、

「価格がわからないことは、非常に怖いことです。」

どんなに美味しそうな飲食店でも、「価格が分かりづらい。」とそのお店に入る気はなくなります。

ネットショッピングでも価格表示がわかりにくければ、

「高くてもいいから、価格がわかりやすいAmazonで買おう。」となります。

ヨーロッパのほとんどの国では、価格は総額表示(税込価格)となっているようです。

「義務だから税込価格にする。」

というよりも、

「お客様にわかりやすくするために、税込価格にする。」

というスタンスで、税込価格表示に対応していきましょう。

【おわりに】

わたしの担当だった、確定申告の無料相談会が昨今の事情で中止に。

来年からはやりたくないけど、一年生の今年は「税理士らしい」仕事の無料相談会をやりたかったので残念です。

電話相談の方も中止になったりするのかなぁ。。。

【一日一新】

ある場所のバーミアン